해양수산부가 이르면 2026년 5월 열리는 제4차 국제수로기구(IHO) 총회에서 IHO 산하에 신설될 디지털 해상지도 본부, 즉 ‘S-100 인프라센터(이하 인프라센터)’를 한국에 유치하겠다는 안건을 의제로 올린다.

IHO는 국제 수로 정책을 수립하고 이와 관련된 국제 기준을 제정하는 정부 간 기구다. 회원국은 1921년 19개국으로 시작해 현재 100개국으로 늘었다.

인프라센터는 새 디지털 해도 표준(S-100) 상용화에 필요한 연구와 운용 테스트 등 업무를 수행한다. 사실상 ‘디지털 해도 본부’ 역할을 한다는 게 해양계의 평가다.

인프라센터 설치 안건은 IHO 회원국 투표로 결정된다. 인프라센터 유치 지역으로는 부산, 인천, 목포 등 바다와 인접한 도시가 거론되고 있으며, 이 또한 치열한 유치경쟁이 예상된다.

대양을 오가는 선박은 20세기 중반까지 종이 해도를 활용했다. 바닷길을 통한 교역이 늘면서 대형 해난 사고가 빈번해지자 북유럽 해운국을 중심으로 디지털 해도에 관한 연구가 이뤄졌다. 한국에선 1995년 전남 여수 소리도 부근에서 발생한 유조선 씨프린스호 침몰을 계기로 디지털 해도 개발이 본격화했다.

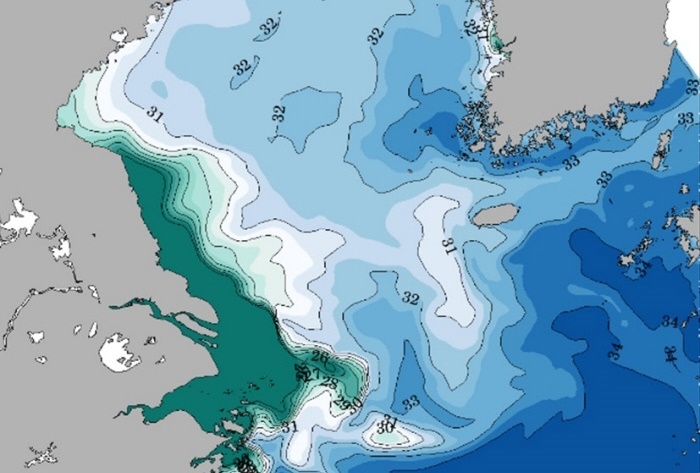

현재 선박에서 사용하는 디지털 해도는 종이 해도를 온라인에 띄워놓는 수준이다. 앞으로 개발될 디지털 해도엔 해류 흐름, 해저 지형, 기상 등 동적 정보가 입혀진다. 특히 AI와 빅데이터, 자율주행 등 신기술이 활용되면서 디지털 해도의 중요성은 나날이 커질 것으로 예상된다. 국제해사기구(IMO)는 2029년부터 수주하는 선박에 디지털 해도를 반드시 넣도록 의무화하고 있다.

인프라센터가 한국에 설립되면 세계 해도 표준을 규정하는 과정에서 한국의 영향력이 더 커질 것으로 전망된다.

인프라센터 상주 인력은 수십 명으로 많지 않지만 센터가 세워지면 디지털 해도 표준을 개발하기 위해 국제회의가 잇따라 열리고 관련 기업의 투자가 늘어날 수 있다.

해수부 관계자는 “역사상 한국이 세계 지도를 결정하는 데 깊숙이 관여한 적이 없었다”며 “해도 작성 과정에 한국이 영향력을 발휘하는 것은 상징적 의미가 크다”고 말했다.